からだ・こころ・くらし

HOME > からだ・こころ・くらし > 治療の維持と生活の維持

2-3)くらしについて

治療の維持と生活の維持

1.医療費のこと

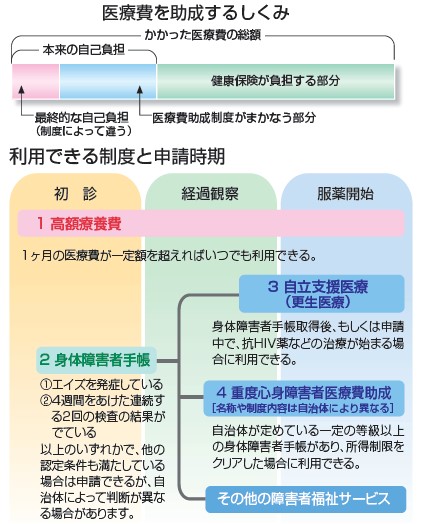

HIV感染症の治療は、長期継続となります。安心して治療を続けられるよう、医療費について利用できる制度を確認し、準備をしましょう。

1.高額療養費制度

医療費の自己負担を軽減するために、所得に応じて月の自己負担上限額が決まっています。入院の際は、医療費が高額になることがあるため、保険者に「限度額適用認定証」を発行してもらいましょう。

2.身体障害者手帳

HIV感染症は、検査データや症状により「免疫機能障害」の1~4級として身体障害者手帳の申請ができます。級や障害の状態等が該当した場合、医療費の助成や障害者のサービス等が利用できるようになります。

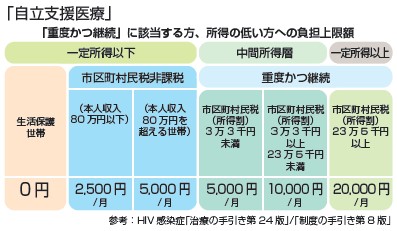

3.自立支援医療(更生医療)

免疫機能障害として身体障害者手帳を取得すると、HIV感染に関する医療に係る医療費の自己負担を軽減できます。毎月の自己負担上限額は所得(保険証の世帯)に応じて決まっています。

4.重度心身障害者医療費助成

障害者の医療費(保険診療内)の自己負担を軽減します。都道府県ごとに対象者の基準が異なりますので、身体障害者手帳の申請をする際に、自治体の窓口で確認してみましょう。

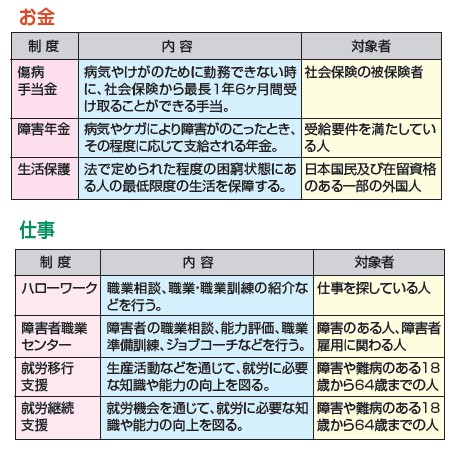

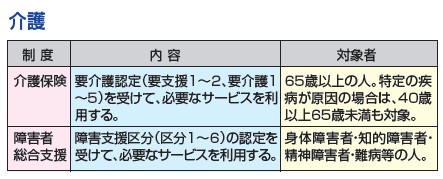

2.お金と生活

治療を続けながら自分らしい生活を継続していけるよう、利用できる制度を確認しておきましょう。

HIVの治療の進歩により、HIV以外の治療費や暮らしについても対策が必要です。

社会資源の利用にあたり

- 障害の状態、要介護度、所得状況などによって利用できるものが違う。

- 自治体によって制度の内容が異なるものがある。

- 病状や生活状況の変化にともない、利用する制度を再検討する。

- 相談できる窓口を見つけておく。

正しい情報をもって利用の選択ができるようにしましょう。

著作権について

当サイト内のコンテンツ(文章・資料・画像・音声等)の著作権は、特に記載のない限り、国立国際医療研究センター エイズ治療・研究開発センターまたは第三者が保有します。営利、非営利を問わず、当サイトの内容を許可なく複製、転載、販売などに二次利用することを禁じます。

世界で最初のAIDS患者さんが1981年に報告され、1987年に最初の抗HIV薬AZTが誕生し、現在までに20種類以上の薬剤が国内で承認されています。1996年以降、複数の抗HIV薬を組み合わせる多剤併用療法(ART)により長期生存が可能となり、治療を受けながら仕事や学業などの生活を送る人が世界中で増えています。長期にわたり良い体調を維持するためには、自己管理がとても大切です。